二、正见:拯救与保护乡村文明的三个理由

第一,乡村是中国五千年文明之根、传承之载体

被认为城市化过程中导致乡村消亡,从两元走向一元的是城市化发展必然规律的观点是不能成立的。特别是认为西方发达国家所走的城市之路,中国也不能例外,更是无法成立。因为支持这个观点的历史前提就不存在。鉴于中国与西方属于两种不同的文明类型,由此决定,中国与西方不可能走相同的城市化之路。

中国五千年的文明属于农耕经济主导的文明。而农耕经济的载体不是城市是乡村。所以,以乡村为载体成长起来的中国文明之根不在城市,在乡村。自秦始皇统一中国以来,在历次更朝换代中,作为皇权中心的城市,虽然遭到一次又一次的毁灭,但中华民族的血脉繁衍,并没有因城市的毁灭而中断。历史证明,只要乡村在,中国文明就会在一次又一次地劫后重生。

相反,诞生于地中海、起源于古希腊、古罗马的西方文明,从一开始就是建立在古代工商业经济基础上的另一种形态的文明。由于工商业经济的载体是城市,由此决定了西方文明之根在城市,而不是在农村。所以,古希腊、古罗马文明的鼎盛、衰微与消失,总是与城市紧密联系在一起。从西罗马帝国灭亡(公元476年)至文艺复兴(公元1453年)被西方史学家称为欧洲的中世纪。中世纪是西方进入农耕经济与乡村发展时期,而这个时期恰恰被西方史学家称为欧洲黑暗的中世纪。所以,近代以来西方走向文明复兴之路,也是从地中海城市的繁荣导致的文艺复兴开始的。近代以来的城市化对于西方而言,是西方传统文明发扬光大、走向世界的过程。

西方发达国家走向城市化的过程中乡村是否消失的问题,不会触动西方文明传承的中断问题。相反,当代中国推进城市化的过程中,乡村的命运问题,则涉及到中华文明的永续传承问题。中国乡村文明不是一个文化符号,中国乡村就像构成生命体的细胞一样,携带着中华文明演化的秘密和基因,她不仅是中华民族从哪里来,到哪里去的精神家园和归宿,同时也同中华民族的兴盛衰微紧密联系在一起。乡村兴之中国兴,乡村衰之中国衰。

第二,乡村文明遇工业文明衰,逢生态文明兴

从逻辑上判定乡村走向消亡的时代前提,就是认为当代人类仍处在工业文明时代。乡村作为农业文明的时代产物,无法成为工业化的载体,乡村消亡是时代的必然。但是进入21世纪以来,在当人类文明已经进入生态文明时代的背景下,特别是党的十八大已明确提出中国将走向生态文明新时代的前提下,中国乡村文明的复生恰恰是时代的必然。

当代人类正在进入以阴阳大交变,风水轮流转的时代大转变、文明大转型时期。在这样一个时代,传统思维定式已经失灵,原有世界时空已经改变。时代的发展需要我们顿悟,在生态文明时代的新时空中,我们发现:乡村文明遇工业文明衰、逢生态文明兴。

党的十八大报告提出我们走向生态文明新时代,不是一种偶然,而是顺应了时代发展必然的重大抉择。因为,中国五千年传统文明与生态文明具有高度时代契合性。

近代以来西方之所以成为工业文明的原创者,就是因为15世纪后兴起的工业文明与西方传统的古希腊、古罗马的城邦文明具有高度契合性。西方走向工业文明是通过文艺复兴,从他们的老祖宗那里找到了文化与自信的动力开始的。相反,近代以来,中国在工业文明时代的落伍,则由于近代兴起的工业文明模式与中国传统农耕文明缺乏这种内在的契合性,由此决定了近代以来中华民族走向工业文明的过程,是逆水行舟,成为一个不断进行自我批评与否定、自我解构与革命的过程。

正是由于上述原因,我们得出的结论是:工业文明只能是中华民族从古代走向现代的过渡文明,不可成为中华民族走向伟大复兴的文明。相反,中国五千年传统文明与已经开启的生态文明在能源形态、价值观、文化特征等方面具有天然契合性。所以,我们走的生态文明之路,是一条沿着历史螺旋式上升的回归之路,是顺流而行。生态文明才是中华民族走向伟大复兴之路。

中华民族走向伟大的复兴之路,也是中华民族回归精神家园的路。那么,中华民族的精神家园在哪里,是目前正在进行的轰轰烈烈的城市化之路吗?肯定不是。在生态文明新时代已经展现的新时空中,我们看到的中华民族复兴的精神家园不是城市,而是绵延五千年之久的中国乡村。

中国乡村文明的命运与时代命运联系在一起。中国乡村文明消亡认识来自工业文明的逻辑。无论按照工业化发展的要求,还是工业文化要求,乡村都无法成为工业文明发展的载体,由此决定了乡村在工业化过程中的命运,只能是被城市所替代,最终走向两元归一的终结结局。这也正是目前支持中国城镇化的逻辑所在。相反,从生态文明的逻辑看中国乡村文明,恰恰具有城市化无法替代的独特功能,而且负载中国传统文明的乡村与生态文明的诸多内涵具有高度时代契合性。在生态文明时代的中国,如果继续延续工业文明的逻辑,来判定中国乡村文明的命运,那就是时代的误判。

第三,乡村兴则中国兴、这是中国文明史的铁律

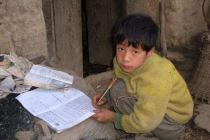

中国乡村就像构成生命体的细胞一样,携带着中华文明演化的秘密和基因,乡村兴之中国兴,乡村衰之中国衰。

“水能载舟,亦能覆舟”这是被中国几千年兴盛衰微的历史周期不断验证的道理。这个道理就是告诫我们,中国农村与农民的发展既是中国走向复兴与繁荣的前提和基础,也是中国经济与社会安全不能突破的底线。中国几千年的朝代周期性更替的过程,就是不断突破和修复这个底线的过程。这样一种朝代周期性更替规律,是中世纪的西欧没有的,同样属于东方文明的印度也没有。我们坚守这个底线,不仅适用于中国的过去,也适用于中国的今天,更适用于中国的未来。从承包制到解决“三农”问题,从小康社会到新农村建设等一系列工作,都表明了中央始终把中国的农村、农民问题放在维护中国经济社会稳定的战略地位。但需要引起我们警觉的是,目前正在以乡村文明消亡为代价的城市化并不是在加固这个底线,而是正在瓦解着这个底线。以土地流转推动的农业现代化和农民被城市化触动了农民安身立命的底线。以宅基地置换为代价的激进式农民市民化,超出了农民所能承受的代价底线,形成了社会安全隐患。