三、使命:乡村在生态文明时代的六个作用

逢生态文明兴的中国乡村文明,在生态文明新时代,将具有城市无法替代的六个功能:

一是五千年乡村文明蕴藏着医治工业文明病之解药

现代的工业文明病严重存在着缺乏精神制衡的物质主义和消费主义的泛滥病。在工业化文明系统中,缺乏精神与文化制衡的物质财富无限制增长,不仅吞噬了大量的资源,造成资源环境危机,而且也吞噬了人类的精神能量,使人类文明在物质主义、病态消费主义、GDP主义的单极化世界中越走越远。

医治工业文明病的解药,不仅在西方文明世界中找不到,在今天中国的城市中也找不到,因为中国城市染上的这种文明病,某种程度上比西方还要重。医治当代人类文明危机的解药,就在中国乡村文明中。在几千年的农耕经济中,中国先民发现,大自然虽然给人类提供的物质财富是有限的,但它提供给人类智慧的精神财富却是无限的。中国五千年中形成的诗经与易经、道家和儒家等丰富多元的文化,都根源于中国先民“仰则观天文,俯则察地理”的自然智慧。在几千年历史形成中的古代乡村文明,本质上是“耕读”文明。即通过“耕”来满足物质需求,通过“读”来满足精神提升。正是这种在耕读中形成的物质与精神的均衡互动,才是中化文明成为长寿文明的秘密所在。现代西方工业文明之所是短命的文明,就是缺乏这种物质与精神的均衡。诚然,我们不是简单地让人类回到中国古代耕读社会中,而是说,中国古代耕读的乡村文明携带着被我们可利用的人类文明永续发展的基因。

二是新能源革命使生态文明建设再度从农村起航

新能源革命,正在从根本上改变着中国乡村在工业化与城市化冲击下的边缘化地位。非均衡分布、集中开发、高运输成本的传统能源,使分散居住的农村处在分享工业化好处的边缘化或被淘汰的地位。相反具有高度分散性、相对均衡分布的太阳能、风能、地热能、生物能等新能源,越是人口分布密度低的地方,人均可利用的新能源量越大。新能源这种特性使农村获得了城市不具备的新优势。而且农村使用新能源的优势在当代中国已经成为一种活生生的现实。目前我国已成为世界上最大的太阳能热水器生产和消费的国家,而太阳能热水器90%以上的市场在中国农村。从20世纪70年代末到80年代初发展起来的中国农村沼气,也显示出良好的发展前景。新能源在农村生活领域的使用,不仅从根本上改变着中国农村的生活方式,而且新能源经济在农村也具有极大的开发潜力。按照这个趋势发展下去,新能源将从根本上改变中国农村的命运。农村将会成为引领低碳经济与绿色消费的新生力量。

三是乡村幸福生活模式恰恰是生态文明需要的新模式

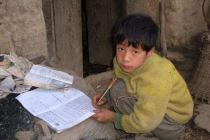

从生态文明的消费观来看乡村生活时,恰恰是一种符合生态文明要求的另一种幸福生活模式。被GDP增长和资本增值所捆绑和刺激起来的高消费、高能耗、高成本幸福生活,是一种加剧能源和环境危的病态生活。环保部披露数据显示,目前中国城市的人均能耗是农村的3倍。目前的乡村虽然没有城市的收入高,但农民享有城市用货币无法购买或成本很高的另一种福利,这就是人类幸福生活所需要的真情、健康、清洁空气、宁静和生态化食物等。从工业化、城市化发展要求看,农村的低消费使GDP增长不喜欢,但从生态文明建设看,乡村低成本、低消费、低能耗的幸福生活模式,恰恰是需要倡导的新生活方式。由此可以理解,为什么我们的许多农民工,选择了在城市打工,却要在农村生活的生存模式。

四是生态农业革命:中国对世界文明的新贡献

目前,危机人类大多数人的最大危机是粮食危机,值得我们反思的是西方式的农业工业化模式,是造成当代人类粮食危机的深层根源。目前全球性的粮食危机,以报复性灾难向现代人类昭示着:粮食危机是工业化技术与工业生产方式在农业领域推广失灵的危机。其深层的根源就在于:把解决工业领域化合物的科学技术方式,简单地搬用到农业中的生物世界,由于违背了生命的本质和规律,结果导致了生物世界的破坏和危机。同样,将满足追求无限增长的加工化合物的生产方式,搬用到以生命为对象农业领域,也严重违背了生命物特性和规律的生产方式。由此破坏了农业生产持续发展并造成了许多灾难性后果。

中国五千年农牧业发展,所使用的智慧和技术,恰恰是在遵循天道和命理的生命规律中形成。以家庭为单位的小农经济的农耕生产方式,以互助为主的游牧生产方式,同样也是服从于生命物质财富增值的规律形成的。一个美国专家曾发问,为什么中国古代农民耕种了5千年的土地,都没有耕坏,而现代工业化农业,只用了一百多年的时间,就不可持续了。其中的秘密,就是由于中国传统农业是符合天道与命理的科学农业,而现代工业化农业是违背天道和命理的反科学农业。

当代世界需要一次新的农业革命,这个革命的发源地就在中国。中国农业革命,不是要革中国传统农业的命,而是要在中国传统农业发展模式与现代新能源、智能化技术结合中,探索生态、低碳、可持续发展的农业。如果说英国的工业革命,开启了工业文明的新时代,那么中国的农业革命,也将为世界生态文明的发展做出另一个的重大贡献。

五是乡村绿色发展新机遇:乡村新兴产业潜力巨大

2008年金融危机之后,兴起的新能源革命与生态经济,以及目前的中国经济转型,为边缘化的中国乡村产业的发展提供了新的时代契机。如果说现代信息技术和交通技术为乡村承载现代产业经济提供了可能性条件,那么在生态经济推动下回归自然的低碳消费、文化性消费等,为中国乡村生态产业的发展提供了广阔的市场和动力。从目前发展趋势看,有六类产业将会成为中国振兴乡村文明发展的新兴产业:一是生态有机农业。高附加值的农业生态产品将成为未来生态农业产业发展的新方向。二是乡村旅游业。我国广袤的农村聚集了全国大约70%的旅游资源。乡村的旅游将成为乡村经济发展的支柱产业,成为带动农村脱贫致富的一个亮点。三是乡村手工业。在新需求的推动下,借助现代市场经济、乡村旅游业与文化产业发展的契机,中国的乡村手工业正在悄悄地复兴。四是乡村农副产品生产与加工业。五是乡村新能源产业。在中国农村发展沼气、太阳能、风力发电、微小水电、生物能源等具有广阔的应用前景。六是乡村养老服务业。乡村特有的低成本生活,高环境福利与浓厚的乡土人情,随着中国进入老年化社会,乡村具有的养老作用越来越明显。

六是乡村就地文明化:创造城乡两元共生城镇化新模式

今天的中国需要城镇化,但绝不能走西方式的让乡村消亡的城镇化。以城市替代乡村两元归一的、以乡村终结为代价的城市化,是西方文明演化的必然规律,并不是中国的必然规律。

生态文明需要乡村与城市两元共生的新人口居住模式。古代农业文明的主要载体是乡村,城市则是近代工业文明的载体。中国特色生态文明,既不是简单回到乡村社会,也不是简单否定城市社会,而是在生态文明的时空中,实现人类与自然、传统与现代、乡村与城市、东方与西方、物质与建设、创新与传承、生活与生产等一系列的系统整合,而承担这个系统整合的载体,只能是携带着不同信息和基因的城市与乡村两元共生的载体。按照这个目标,中国城市化目标,就不是城市化率越高越好,而是两元制衡、均衡、互动程度越高越好。

四、呼吁:共同建设乡村文明的五个行动

1.守住三条底线,给乡村文明留下复生的根

目前迫在眉睫的是,我们要呼吁的是让乡村消亡的步伐放下来,最好是停下来。面对轰轰烈烈的城市化寒流的冲击,如果我们守护好以下三条底线,乡村文明就有自我修复和复生的希望。

第一条底线:保护乡村文明的守护者。我们关注留守在乡村三类20%的群体,守望在家中的20%的老人,乡村中20%的贫困家庭,仍默默从事农业的20%的农民。从城市化和工业化发展,这三类20%的弱势群体是这个时代的落伍者,甚至是被淘汰者。但是从选择走在生态文明导向下走乡村文明发展的道路,我们则会发现20%的弱势群体,他们不仅是这个乡村历史、文化、传统农业的守护者和载体,而且也是对这个乡村乡土情结最重的群体。我们呼吁,无论出于保护我们乡村、守护我们的家园的需要,还是出于人本发展的需要,都要从保护乡村20%的弱势群体开始。他们是乡村文明复生的希望和底线。如果把他们淘汰了,乡村就失去了最后的复生与希望。

第二条底线:要保护空心化村落,为乡民、游子留下回归的巢

我们一定要放长眼量,以长远的眼光来看待目前萧条的村庄。我们绝不能武断地认为,留下的这些空房子,就一定是无用的房子。我们应该知道,不仅人类感情变化是有周期性的,城市化发展也是有周期性的。也许今天走出去的向往城市、向往未来的年轻人,不喜欢封闭的乡村,但不等于他进入50岁之后也会这样想。城市化发展也是如此,发展到一定周期后人们开始厌倦城市生活,希望回到乡下去,就会出现逆城市化。西方发达国家在20世界70年代之后,就出现了逆城市化,他们希望回到乡下,但西方发达国家在城市化过程中,乡村已经消失,所以他们只能回到郊区。目前在中国大城市,已经出现了逆城市化的苗头,改革开放以来进城打进入到50——60岁的农民工,也会开始踏上回家的路。我们相信,在未来5到10之内,中国将会出现一个回乡的高潮。告老还乡是中国几千年的传统,可以说中国人是世界上乡村情结积淀最深的民族。对此我们要有足够的准备。在逆城市化中出现的回乡高潮,将是一个社会资源从城市向乡村回流的过程,这也将是中国乡村文明复生的高潮期。

但是如果我们把这些萧条的村庄拆掉了,让城市周边乡村社区化、城镇化,那么在未来逆城市化中和大量农民工怀着乡愁想回家时,他们将找不到回家的路,找不到回归的巢。为我们未来告老回乡的游子留下回家的巢,这是我们保护乡村文明不能突破的另一条底线。

第三条底线:要保护传统生产方式,为乡村文明留下复生的根。

集智慧、文化与传统技术为一体的中国传统农业,是人类文明的财富,也是中国智慧与文化生成的根。我们守住了传统生产方式,就为乡村文明复兴留下复活的根。

总之,守住了乡村中20%的文明守护者,也守住了乡村文明复兴的魂;守住了传统农业生产方式,也就守住了乡村文明发展的根;守住了我们的乡土文明,就守住了中华文明永续发展的底线。